特許異議の申立て制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度です。

本稿では、特許異議の申立て制度の概要や状況を説明します。

1.制度の概要

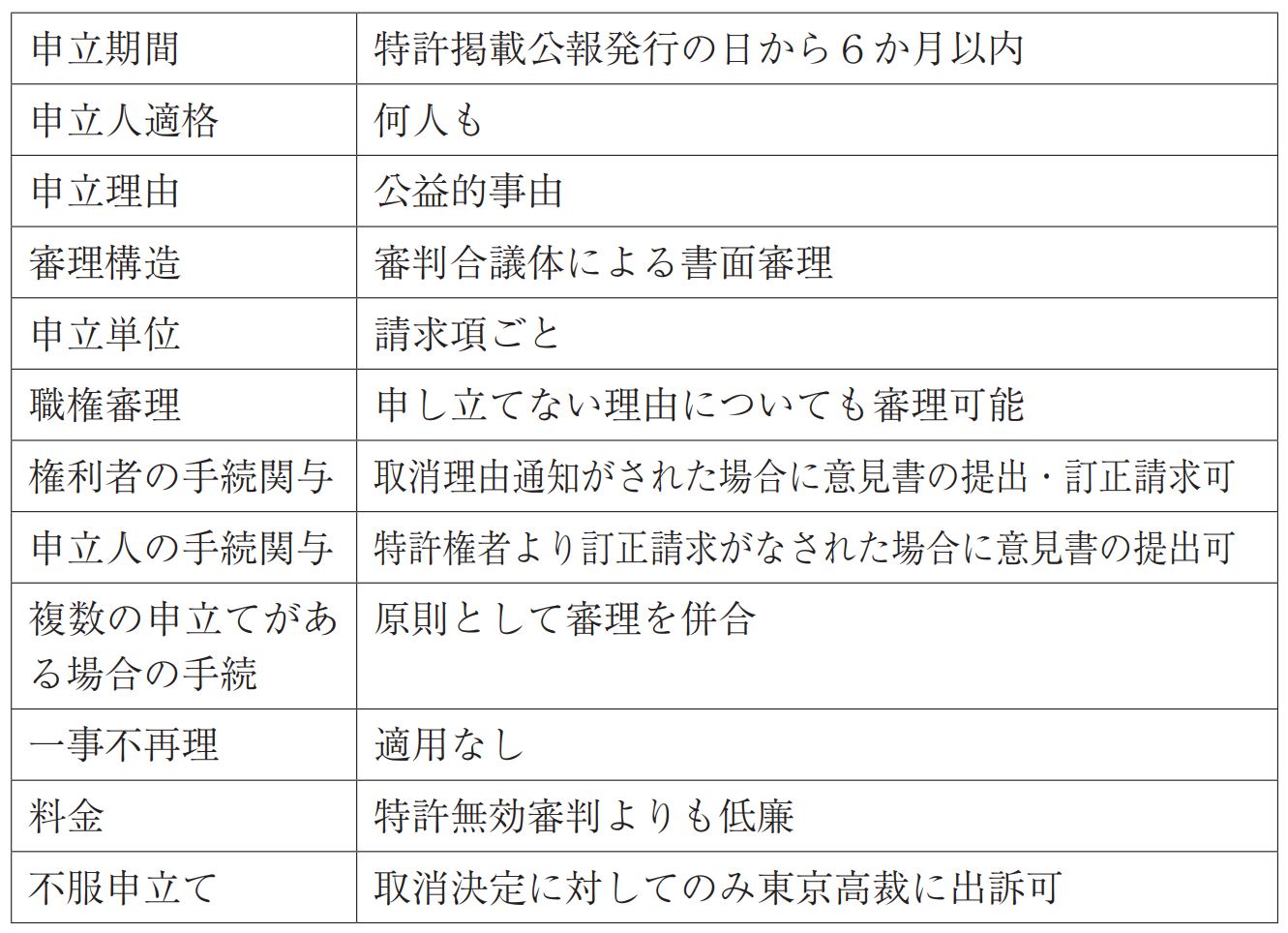

特許異議の申立ての制度趣旨は、特許庁自らが特許処分の適否について審理し、特許の早期安定化を図ることです。特許異議の申立て制度の概要は下表のとおりです。

(出典:「平成26年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」)

1-1.申立人

特許異議の申立ては、「何人も」することができます。しかし、匿名で行うことはできません(参考:情報提供は匿名で行うことができます。情報提供制度は、特許出願に係る発明や特許付与後の発明が新規性・進歩性を有していないことについての情報を特許庁に提供できる制度です。特許付与後に情報提供をしても、その特許処分の適否が審理されるわけではありません)。

なお、2023年2月1日から2月28日の1ヵ月間に特許異議申立ての決定が出された83件の内、申立人が法人(企業)であるのが10件(内4件は弁理士法人)であり、自然人(個人)であるのが73件でした。個人の申立人の相当数や、弁理士法人の申立人は、特許権者に自社が申立人であることを知られたくない企業のダミーであると推測されます。このように、特許異議の申立ては、匿名ではできませんが何人もすることができるため、申立人がダミーであるケースが多いと思われます。

1-2.申立理由

特許庁自らが特許処分の適否について審理するという制度趣旨から、申立理由は、新規性違反や進歩性違反を含む公益的事由に限定されます。一方、当事者間の紛争解決手段である無効審判では、公益的事由に加えて、権利の帰属に関する事由(特許を受ける権利を有さない者が出願した場合や、共同出願人となるべき者が出願人に入っていない場合)や後発的事由(特許付与後に、その特許が条約に違反することになった場合や、外国人特許権者が特許に関する権利を享有できできなくなった場合)を理由に無効審判を請求できます。

1-3.審理の方式

特許庁自らが特許処分の適否について審理するという制度趣旨から、特許庁の審判官は、申立人が申し立てていない取消理由についても審理することができます。例えば、審判官は、申立人が提出していない証拠を採用して特許発明の新規性・進歩性を審理することや、進歩性違反が申立理由であってもサポート要件や実施可能要件について審理すること(適用条文の変更)ができます。ただし、審判官は、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができません。

2.異議の決定の状況

特許行政年次報告書2022年版によると、2015年~2021年に最終処分のあった特許異議の申立ての件数は、6206件であり、その内、取消決定(一部取消を含む)が716件、維持決定(却下を含む)が5472件、取下・放棄が18件です。取消決定となったのは、申立て件数の約11.5%でした。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、2022年1月1日~2022年12月31日が審決(異議の決定)日である特許異議の申立てを検索すると、その件数は1250件であり、異議の決定の種類別の件数は下表のとおりです。

2022年において取消決定となったのは、全体の約7.4%です。なお、「訂正」とは、異議申立てを受けた特許権者が、特許請求の範囲の減縮や、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明等を目的として、出願時に提出した書類を訂正することです。従って、訂正が認められると、特許権の権利範囲が狭くなることがあります。訂正が認められた上で特許が維持されたものは667件です。この中には、訂正によって申立人の製品・方法が特許発明を侵害しなくなった場合のように申立人が満足できるものと、そうでないものがあります。特許が取り消されたものの件数と、申立人が満足できたか否かは不明ですが異議申立てによって特許に何らかの影響を与えたもの、すなわち、訂正後に特許が維持されたものの件数の合計は、759件であり、全体の約60.7%です。

3.制度の変遷

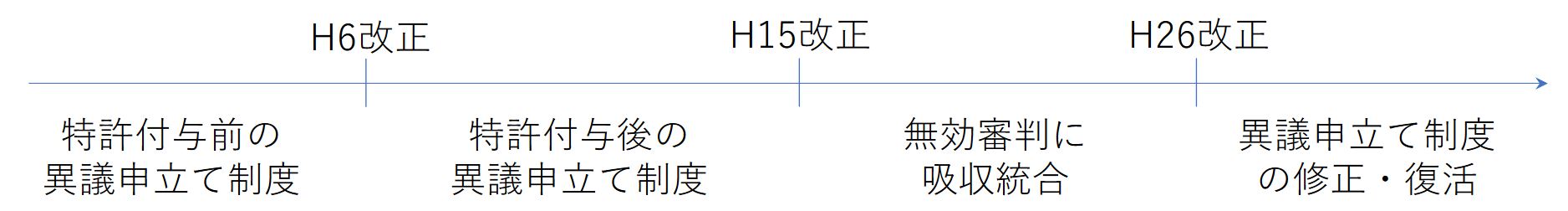

3-1.平成6年改正

平成6年(1994年)改正前の特許法では、公衆審査という観点から特許付与前の異議申立て制度が採用されていました。すなわち、全ての出願において、一律に特許異議申立て期間を経過するまでは特許処分を待つ必要がありました。迅速な権利の設定を可能とし、特許付与後の異議申立て制度が採用されていた諸外国との調和を図るため、平成6年の特許法の改正により、特許付与後の異議申立て制度に移行しました。

3-2.平成15年改正

特許付与後の異議申立て制度は、制度趣旨としては特許庁が自ら特許処分の適否を審理するというものですが、実際には、無効審判と同様に当事者間の紛争解決手段として利用されていました。このため、特許異議申立てと無効審判の2つの制度を併存させる意味が希薄であると考えられました。また、このような利用態様に起因して、特許異議申立てと無効審判が同時期に特許庁に係属して紛争が長引くなどの弊害が生じていました。さらに、当時の異議申立て制度は、特許権者に意見を述べる機会はあったものの、申立人に意見を述べる機会が与えられず、申立人が不満を残すことがありました。そこで、平成15年(2003年)の特許法の改正により、異議申立て制度は、無効審判制度に吸収統合されました。

3-3.平成26年改正

異議申立てが無効審判に吸収統合されたものの、無効審判は口頭審理を原則とするため、当事者の手続負担が大きくなりました。また、グローバルな権利取得・活用の観点から、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性が高まりました。そこで、平成26年(2014年)の特許法改正により、当事者が簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を適切に取り入れるように修正した上で、特許付与後の異議申立てが復活しました。

4.まとめ

特許異議申立て制度は、無効審判に比べて、当事者の手続的負担が少なく、利用し易い制度と言えます。特許異議の申立てにより特許を取り消すという決定が出される割合は小さいものの、審理中に特許の訂正が請求される割合は多く、特許異議の申立てにより、特許に何らかの影響を与える可能性は高いと言えます。

弁理士 高尾 智満